적당한 디자인이 아닌,

가장 특별한 디자인

블루시그넘에서 맡고 있는 역할을 소개해주세요.

저는 블루시그넘에서 무디 UI/UX 디자인을 맡고 있는 루나입니다.

필요할 때 블루보드(블루시그넘 인터널 프로덕트)와 하루콩 디자인에도 종종 참여하고 있습니다.

어떻게 블루시그넘에 들어오게 되었나요?

제 졸업 전시 작품을 보고 대표인 헤일리가 먼저 커피챗 연락을 주셨어요.

하루콩이라는 서비스는 원래부터 알고 있었는데, 그걸 만든 회사가 블루시그넘이었다는 건 그 때 처음 알게 됐어요. 커피챗을 하러 엄청 긴장한 상태로 사무실에 방문했었는데, 생각보다 너무 자연스럽고 편안하게 대해주셔서 헤일리랑 즐겁게 대화하고 왔어요. 면접 느낌이라기보다는 제 얘기를 많이 듣고 싶어하셨던 것 같아요.

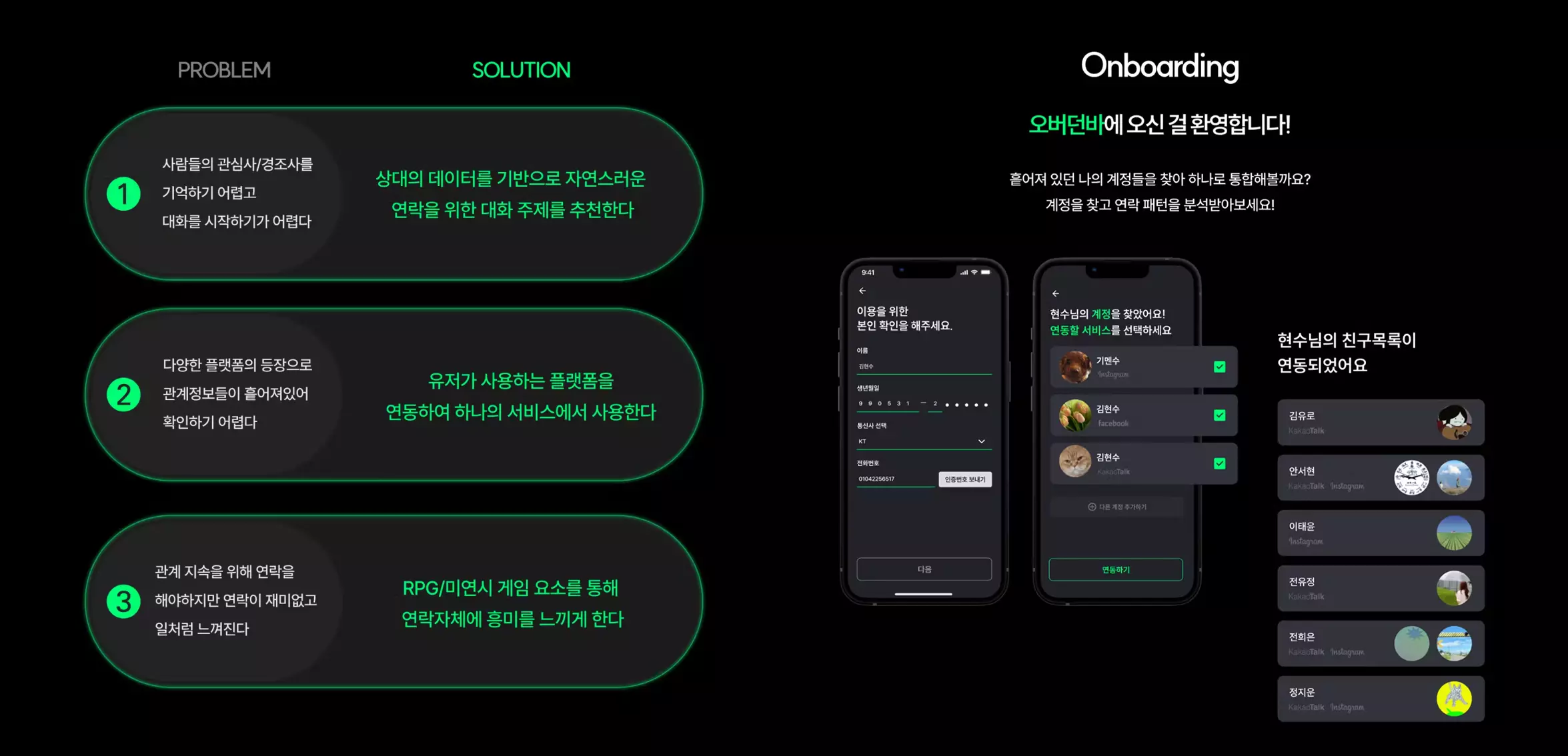

졸업 전시는 어떤 작품이었나요?

대인관계 관리를 게임처럼 할 수 있도록 만든 앱이었어요. 사실 실제 출시되기는 좀 어려운 서비스긴 해요. 원래는 좀 더 현실적인 주제를 생각했었는데, 고민해보니 오히려 이 기회에 나중에는 못해볼 도전적이고 재밌는 서비스를 만들어봐야겠다 싶어져서 갑자기 주제를 바꾸게 됐었죠. 보통 UI/UX 전시를 하면 대부분 당장 런칭해도 될만한 실용적인 서비스를 내놓곤 하는데, 그런 건 앞으로 취직하면 많이 할 테니까요. 지금만 할 수 있는 걸 해보자, 이런 생각이었던 것 같아요. 반쯤은 게임같고 반쯤은 실용앱같은 UX였는데, 그런 부분에서 무디랑 교집합이 있어서 헤일리의 눈에 들어오지 않았을까 싶어요.

어떤 생각으로 블루시그넘에서 커리어를 시작하게 되셨나요?

일단 제가 디자인을 전공했지만 원래는 심리학과를 가고 싶다고 생각했었어요. 어머니가 정말 멋진 부분이, 은퇴 후 심리상담가로 일하고 싶으시다면서 직장을 다니면서 학사 석사를 병행해 따셨거든요. 지금은 박사 과정을 밟고 계셔요. 그래서 어머니한테 평소 심리 관련된 이야기를 많이 듣다 보니 저도 흥미가 자연스럽게 올라갔던 것 같아요. 대학에서도 심리학개론 같은 수업도 듣고, 사람은 왜 이렇게 행동하는지 같은 주제에 꾸준히 관심이 있었고요. 그래서 블루시그넘이 심리를 다루는 곳이라 좋았어요.

두 번째로는, 대학생 때는 일단 이름 있는 기업에 가보고 싶다는 생각으로 대기업 인턴을 했었는데 그 때 그런 문화가 저랑 잘 안 맞는다고 느꼈어요. 이름만 보고 회사를 고르면 안되겠구나 느끼기도 했고, 인턴이라 그랬겠지만 더 다양한 부분에 참여하지 못하는 게 아쉬웠어요. 그러던 중에 블루시그넘에서 제가 바라던 포지션으로 제안을 해주셨던 거죠. 블루시그넘은 디자인을 중요하게 생각하는 곳이다 보니 제가 해보고 싶은 것을 맘껏 해볼 수 있겠다는 확신이 들었던 것 같아요.

블루시그넘의 문화의 특징이 뭐라고 생각하시나요?

너무 뻔한 말일 수도 있지만 각자 자리에서 최선을 다한다는 느낌이 강해요. 대충 끝내고 놀아야지, 같은 느낌이 아니라 주어진 일을 더 더 잘 하고 싶어서 다들 스스로 노력하시는 것 같아요. 그래서 그런 분위기에서 일하다 보니까 저도 ‘더 잘 할 수 있을 것 같은데?’ 하는 쪽으로 생각하게 돼요.‘적당히 잘한다’가 아니라 ‘기가 막히게 잘한다’를 목표로 하게 됐어요. 그 덕분에 성장 속도가 굉장히 빠른 느낌이에요. 저는 과거의 작업물을 돌아봤을 때 부족해보이면 성장했다고 느끼는데, 실제로 2주 전에 한 작업도 다시 보면 ‘지금 했으면 좀 더 잘 할 수 있었겠다’는 느낌이 들 때가 많아요.

가장 성장했다고 생각하는 부분은 어떤 것이 있을까요?

디자인 역량에서의 성장은 당연히 있고요. 협업 능력도 많이 성장한 것 같아요. 원래는 다른 팀원분들한테 업무 부탁을 드리는 게 되게 어려웠거든요. 뭔가 부담을 드리는 것 같고 제가 다 알아서 처리했어야 하는 것 같고, 그런 느낌이 있었어요. 이제는 좀 더 편한 마음으로 말씀드리는 제 모습을 보면서 협업과 분업에 익숙해졌구나, 팀으로 일하는 거에 많이 적응됐구나, 이런 걸 느끼게 돼요. 일을 함께 나누고 팀원들과 적극적으로 소통하는 법을 배워가고 있어요.

블루시그넘에서 즐거웠던 기억이 있으신가요?

저는 워크샵이요. 제가 무디 디자이너다 보니까 하루콩 팀과 이야기할 일이 많지 않았는데, 워크샵에서 같은 조를 하면서 더 친해진 느낌이었어요. 그리고 탁구도 하고 요리하고 하면서 팀원들과 일상을 나눈건 처음이라 서로의 인간적인 모습을 볼 수 있어서 좋았어요. 비비가 만들어주신 짜계치도 너무 맛있었어요!

그리고 워크샵에서 특정 페르소나에게 도움이 될 새로운 무디 피처를 구상하는 활동을 했었는데, 상상력에 제한은 없고 짧은 시간 내에 결과물을 내보는 활동이었다 보니까 다양한 아이디어가 마구 떠올라서 재밌었어요. 하루콩팀인 에단이 새로운 관점을 다양하게 얘기해주셔서 시야도 많이 넓어졌고요. 그 때 들었던 이야기가 지금도 종종 떠올라요. 예전에는 해커톤 컨셉의 워크샵도 했다고 들었는데, 그런 워크샵도 재밌을 것 같아요.

팀원들을 자유롭게 소개한다면 어떻게 설명할 것 같아요?

사람 스트레스가 없는 조직은 여기가 처음이에요. 인간 대 인간으로 받는 스트레스가 없다는 건 정말 쉽지 않은 일이잖아요. 근데 불편한 사람이 한 명도 없어서, 일을 더 잘 하고 싶다는 고민 말고는 스트레스가 없다 보니 일에 잘 집중할 수 있는 것 같아요.

특히 무디팀 개발자 사일라스는 정말 최고예요. 제가 과거에 개발자 분들이랑 협업했을 때는 어떤 디자인을 드리면 ‘이건 개발로 어려워요’라는 말을 되게 많이 하셨는데, 사일라스는 유저 경험에서 디자인을 중요하게 생각하셔서 어떻게든 구현해주시려 하거든요. 그래서 전에는 저도 스스로를 많이 제한하면서 디자인을 했던 것 같은데, 사일라스는 항상 ‘루나 시안대로 어떻게든 만들어드릴게요’ 라고 말해주시니까 저도 마음껏 UI의 퀄리티를 높이고 정말 무디에 맞는 특별한 UX를 고민할 수 있는 것 같아요. 그래서 저는 사일라스를 칭찬하고 싶어요.

블루시그넘과 잘 맞는 사람은 어떤 사람들일까요?

여러 가지 업무가 주어졌을 때 단순히 일이 많다고 생각하는 사람보다는 다양한 프로덕트에 참여할 수 있다는 사실에 매력을 느끼는 사람이 잘 맞을 것 같아요. 저도 무디 디자이너지만 하루콩이나 블루보드 관련 일을 맡을 때도 있는데, 그러면 재밌겠다는 생각부터 들고 다른 프로덕트에 대해서도 더 잘 알 수 있는 기회처럼 느껴지거든요. 그래서 일이 많아도 이걸 잘 해내면 정말 멋지겠다는 생각으로 오히려 더 즐기는 편이라, 그런 사람이라면 잘 맞을 것 같아요.